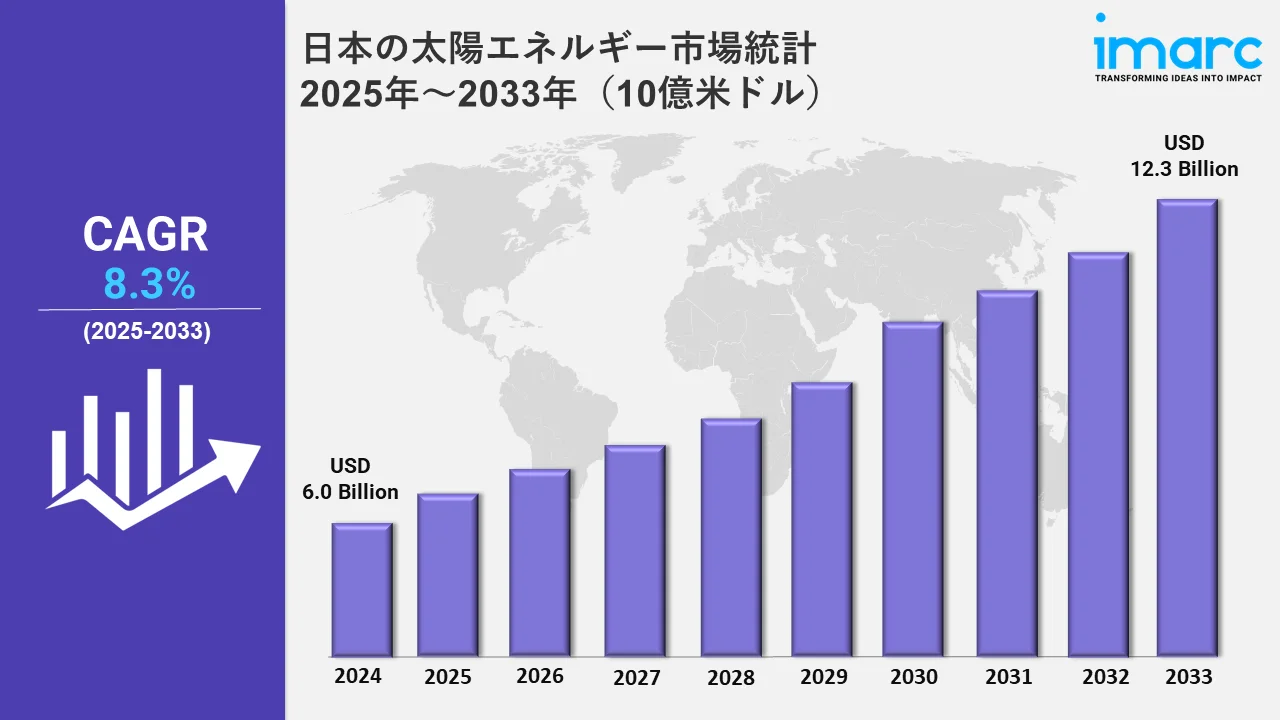

日本の太陽エネルギー市場は2033年までに123億米ドルに達する見込み - IMARC Group

日本の太陽エネルギー市場の統計、展望、地域分析 2025-2033

日本の太陽光エネルギー市場の規模は2024年にUSD 60億と評価され、2033年までにUSD 123億に達する見込みで、2025年から2033年までの年間平均成長率(CAGR)は8.3%です。

この市場に関するより詳細な情報を得るには, サンプル請求

日本の太陽エネルギー市場は、技術の急速な発展と、カーボンニュートラルの実現に向けた関心の高まりに牽引されている。政府プログラム、研究開発活動への投資、パートナーシップは、重要な成長誘発要因として作用している。これと同時に、太陽エネルギー・ソリューションの採用は、温室効果ガスの排出を削減し気候変動と闘うために、手頃な価格で効果的な再生可能エネルギー源の必要性が高まっていることにも支えられている。学術機関や企業は、費用を最小限に抑えながらエネルギー生産を最適化する斬新な技術を生み出すため、開発や研究に多額の投資を行っている。この流れを後押しするように、日本は2024年12月、宇宙を利用した太陽エネルギー技術の試験を開始した。経済産業省傘下の日本宇宙システム(JSS)が主導するこの画期的な実験では、海抜5~7キロメートルの高度を飛行する太陽電池搭載航空機が運用された。この航空機はマイクロ波を使って太陽エネルギーを地球に送信し、それを電気に変換する。

同時に日本は、ペロブスカイト太陽電池を使って今後15年間で20GWの発電を行うという野心的な目標を掲げている。ペロブスカイト太陽電池はリーズナブルな価格であるだけでなく、軽量で汎用性が高いため、2050年までに温室効果ガスを削減し、カーボンニュートラルを目指す日本の計画に不可欠な要素である。これらのイベントは、持続可能なエネルギーに対する日本の献身と、この分野における日本のパイオニアとしての地位を浮き彫りにしている。さらに、海外企業との提携は、日本の太陽エネルギー事業の国際的な影響力の拡大に役立っている。たとえば中部電力は、インドの太陽エネルギー・インフラを改善するため、2024年11月にOMCパワーへの出資を引き上げた。この協力により、屋上太陽光発電、持続可能なエネルギー・システム、農村電化に重点を置いた95MWp以上の再生可能エネルギー・ソリューションが実施された。

日本の太陽エネルギー市場統計:地域別

市場調査報告書では、関東地方、関西/近畿地方、中央/中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方を含むすべての主要な地域市場についての包括的な分析も提供されています。これらの地域は、政府のインセンティブや企業の投資によって積極的に影響を受けています。

関東地域の太陽エネルギー市場動向:

関東地方は、都市部の屋上設置により、市場全体で重要な地域のひとつとなっている。利用可能な土地が限られているため、千葉県の山倉ダム・プロジェクトのような、近隣地域にクリーン・エネルギーを供給する浮体式ソーラー・ファームの技術革新が進んでいる。横浜市のスマートシティプロジェクトは、太陽エネルギーを家庭やオフィスに統合するものである。この地域は、日本で最も人口の多い地域の高まるエネルギー需要を満たすため、効率的で省スペースのソリューションへのシフトを象徴している。

関西・近畿の太陽エネルギー市場動向:

大阪や京都のような都市を擁する関西地方は、産業規模の太陽光発電設備に力を入れている。京都の「スマート・エネルギー・ネットワーク」は、地域内で太陽光発電システムを共有するもので、集団的なエネルギー自立を実現している。大阪では、堺市の取り組みのように工業団地での太陽光発電を推進している。関西国際空港のソーラーパネルなど、関西のプロジェクトは持続可能性を広く重視しており、都市化の進展と再生可能エネルギーの進歩のバランスを反映している。

中部地域の太陽エネルギー市場動向:

愛知県と豊田市を擁する中部は、産業用太陽光発電の統合を強調している。トヨタの再生可能エネルギーへの取り組みには、太陽光発電施設や排出量削減が含まれる。愛知県の小牧ソーラーパークはその代表的なプロジェクトのひとつで、日本の再生可能エネルギー目標に貢献している。この地域の広大な平地は大規模な太陽光発電所を可能にし、ユーティリティ・スケールのエネルギー生産の拠点となっている。中部はまた、産業用と住宅用の太陽エネルギー・ソリューションを融合させるための重要な地域でもある。

九州・沖縄地域のソーラーエネルギー市場動向:

九州・沖縄地方は、豊富な日照量と好条件により、太陽エネルギーに優れている。鹿児島県のメガソーラー発電所は、数千世帯分のエネルギーを生産している。沖縄県は太陽光と風力のハイブリッド・プロジェクトに力を入れており、島々のエネルギーの安定性を確保している。九州は、再生可能エネルギーの拡大へのコミットメントを反映し、地域と国のエネルギー需要を満たすために自然の利点を活用しており、太陽エネルギーの生産量は日本一である。

東北地方の太陽エネルギー市場動向:

2011年の東日本大震災で甚大な被害を受けた東北地方は、復興に向けて再生可能エネルギーを取り入れている。福島県南相馬市の南相馬ソーラー・アグリパークは、太陽光発電と農業を組み合わせ、経済復興を支援している。東北の農村部には、大規模な太陽光発電施設を設置するための十分なスペースがある。この地域は、福島再生可能エネルギー研究所のような太陽エネルギー・プロジェクトが、日本のエネルギー転換目標に取り組みながら、いかに地域の自給自足とレジリエンスに貢献しているかを例証している。

中国地方のソーラーエネルギー市場動向:

中国地方は遊休農地をソーラープロジェクトに活用。広島の三滝ソーラーパークは、ソーラーが地域社会に溶け込み、経済的・環境的利益を生み出していることを実証している。農村部の遊休地を活用した太陽光発電は、持続可能性を育みながらエネルギー需要に対応している。中国地方のソーラー・エネルギー・イニシアチブは、土地をクリーン・エネルギーのために再利用し、地方の活性化を支援するという日本の戦略に沿ったものである。

北海道地域の太陽エネルギー市場動向:

日本の最北端の地域である北海道は、その広大な土地を利用して大規模な太陽光発電所を設置しています。苫小牧市の太陽光発電設備は、雪に強い技術を活用し、増加するエネルギー需要を満たしています。寒冷な条件にもかかわらず、北海道は年間を通じて太陽光パネルの進歩を活用し、発電を行っています。この地域の再生可能エネルギーの取り組みは、北海道をクリーンエネルギー輸出の拠点に変えることを目指しており、経済発展を確保するとともに、日本のエネルギー安全保障を強化しています。

四国地域のソーラーエネルギー市場動向:

愛媛県を擁する四国は、地域に根ざした太陽エネルギー・ソリューションを優先している。松山市の小規模ソーラーパークは、地域の参加とエネルギーの自立を促している。四国の分散型ソーラー・システムは、地方と都市の人口に対応し、バランスの取れたアクセスを確保している。松山エコ・エネルギー・イニシアティブのようなソーラー・プロジェクトは、この地域がいかに再生可能エネルギーを開発戦略に組み込んでいるかを示すものであり、地域のエネルギー需要に対応しながら環境の持続可能性を促進している。

日本の太陽エネルギー産業をリードするトップ企業

日本の太陽エネルギー市場は激しい競争を繰り広げており、国内企業と参入企業が混在することで、技術革新を促し、コストを引き下げる環境づくりに貢献している。固定価格買取制度や再生可能エネルギー目標など、政府の積極的な取り組みが、小規模住宅用システムから大規模な公益事業開発まで、あらゆる規模の太陽エネルギー・プロジェクトに多額の投資を促してきた。例えば、三井住友建設は2024年7月、東京都のeSGプロジェクトに基づき、東京湾に浮体式太陽光発電システムを設置する計画を明らかにした。

日本の太陽エネルギー市場のセグメンテーション

- 展開の基づいて、市場は屋根上と地上設置に分かれています。屋根上の太陽光発電は都市部のスペースに適しており、限られた面積を最大限に活用します。一方、地上設置システムは大規模な農村や産業のエネルギー需要に対応しており、設置の柔軟性とより高い発電容量を提供します。

- 用途に基づき、市場は住宅用、商業・産業用、ユーティリティ・スケールに分けられる。住宅用太陽光発電は効率的に住宅に電力を供給し、商業・産業用システムは大幅な省エネでビジネスをサポートし、ユーティリティ・スケールの太陽光発電は大規模なエネルギー需要を満たすため、国家送電網に大量のクリーン・エネルギー出力を供給する。

| レポートの特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 2024年の市場規模 | 60億米ドル |

| 2033年の市場予測 | 123億米ドル |

| 市場成長率 2025-2033 | 8.3% |

| 単位 | 億米ドル |

| レポートの範囲 | 歴史的動向と市場展望、業界の触媒と課題、セグメント別の過去と将来の市場評価:

|

| 展開 対象 | 屋上、地上設置 |

| アプリケーション 対象 | 住宅用、商業用、産業用、ユーティリティ・スケール |

| 対象地域 | 関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方 |

| カスタマイズの範囲 | 10% 無料カスタマイズ |

| 販売後のアナリスト・サポート | 10~12週間 |

| 配信形式 | PDFとExcelをEメールで送信(特別なご要望があれば、編集可能なPPT/Word形式のレポートも提供可能です。) |

Need more help?

- Speak to our experienced analysts for insights on the current market scenarios.

- Include additional segments and countries to customize the report as per your requirement.

- Gain an unparalleled competitive advantage in your domain by understanding how to utilize the report and positively impacting your operations and revenue.

- For further assistance, please connect with our analysts.

Inquire Before Buying

Inquire Before Buying

Speak to an Analyst

Speak to an Analyst

Request Brochure

Request Brochure

.webp)

.webp)