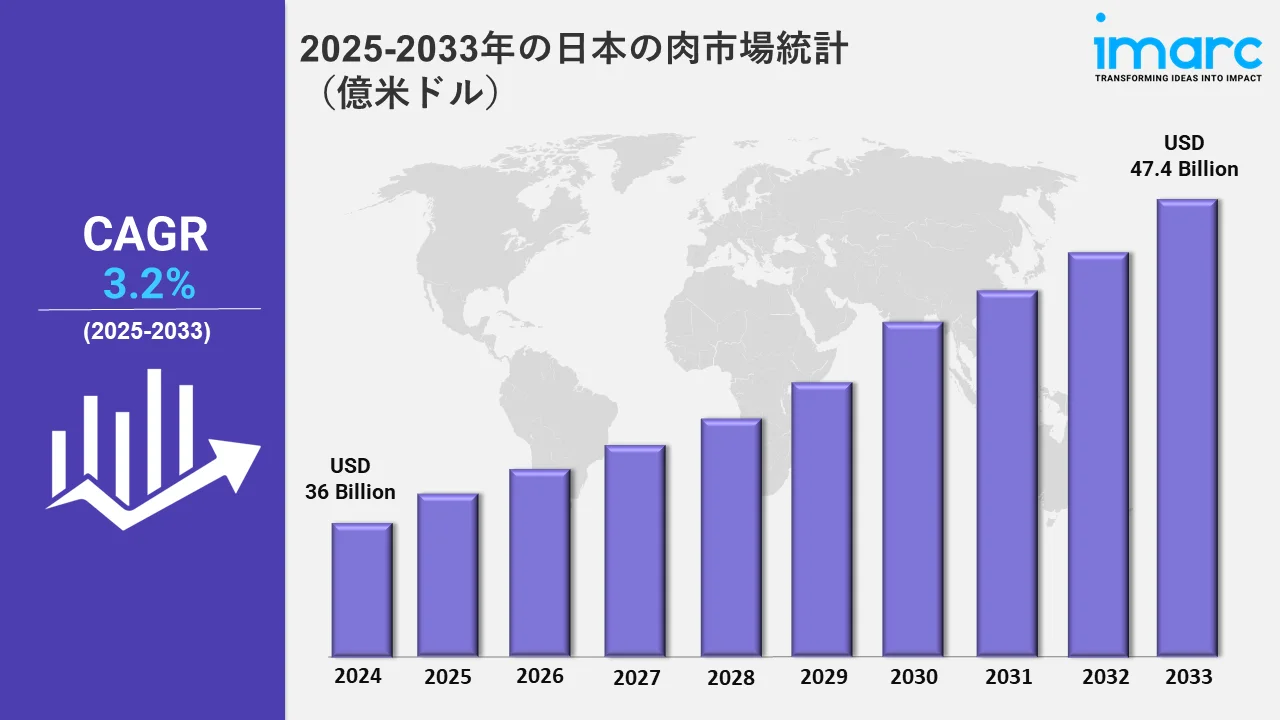

日本の食肉市場は2033年までに474億ドルに達する見込み - IMARC Group

日本の食肉市場の統計、展望、地域分析 2025-2033

2024年における日本の肉市場規模は、USD 36 Billionと評価され、2033年までにUSD 47.4 Billionに達すると予想されており、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)は3.2%を示しています。

この市場に関するより詳細な情報を得るには, サンプル請求

持続可能な食糧生産が重視されるようになり、細胞農業や植物性蛋白質ソリューションの技術的進歩も相まって、日本の食肉市場に重要な革新を促している。動物福祉基準に対する個人の意識の高まりは、政府および民間セクターの支援とともに、代替タンパク質の探求を企業に促している。例えば、東京に本社を置くIntegriCulture社は、2024年11月にOxy-thru Cultivatorバイオリアクターを搭載した培養肉スターター・キットを発表した。研究開発活動を簡素化するために設計されたこのキットは、細胞密度を高め、生産コストを削減し、日本の細胞農業産業におけるイノベーションを促進する。このような取り組みは、タンパク質生産と持続可能性に革命をもたらす技術的ソリューションの可能性を強調するものである。同様に、植物由来の代替食品は、日本の進化する食生活の需要を満たす持続可能なソリューションとして支持を集めている。2024年3月、あづま食品は「グリーンサーフ」ブランドで、ヴィーガン認証シーフード「フューチャーフィッシュ」を発売した。この製品ラインは、寿司、ポケ丼、刺身などの伝統的な料理に環境に優しい選択肢を提供する。あづまフーズのような企業は、環境保護活動を支援しながら、多様で倫理的な食の選択肢を求める消費者の需要に応えるため、イノベーションを活用している。

こうしたトレンドに基づき、養殖肉のイノベーションは、無農薬で資源効率に優れたソリューションを提供することで、市場を再構築している。2024年11月、Vowは養殖ウズラのフォアグラを発売し、国際市場に参入した。この製品は、日本産ウズラの豊かな風味と脂肪分の多いレバーの食感を組み合わせたもので、従来のフォアグラに代わる持続可能で倫理的な製品である。アクセシビリティを再定義し、倫理的な懸念に対処することで、この製品は、高品質で持続可能なタンパク質の選択肢を生み出す培養肉の変革の可能性を強調している。

日本の食肉市場統計、地域別

この市場調査報告書では、関東地方、近畿地方、セントラル・中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方といった主要な地域市場についても包括的な分析を行っている。これらの地域の主要企業は保存技術の向上に注力しており、それが市場を促進している。

関東地方の食肉市場動向:

東京を中心とする関東では、手頃な価格であることから豚肉の消費に傾いている。トンカツは、東京や埼玉のメニューで目立つようになった。豚肉の牛丼もまた、忙しい都会人に支持されている。可処分所得水準の上昇を反映して、市場ではプレミアム・カットが伸びている。千葉の専門店は地元産の豚肉を提供し、トレーサビリティと品質保証を好む高級消費者に対応している。

近畿地方の食肉市場動向:

関西地方(近畿地方)は、大阪や京都を擁する地域であり、牛肉が料理の中心となっています。兵庫県産の神戸牛は、日本の高級肉の象徴とされています。この地域では、焼肉(焼いた牛肉)への愛好が盛んで、外食文化が活気づいています。関西のすき焼きは、甘い醤油ベースの牛肉鍋で、冬の定番料理として親しまれています。また、大阪は牛肉串カツの導入など革新的な料理でリードしています。さらに、神戸牛の国際的な知名度は観光需要を促進し、肉の販売にも寄与しています。

中部地方食肉市場の動向:

名古屋の手羽先は全国にファンを持ち、地域の鶏肉需要を牽引している。岐阜県の飛騨牛は、霜降りなどの技術を重視し、他の高級肉と競争している。愛知県は鶏肉と牛肉をバランスよく市場に出している。放し飼いやホルモン剤不使用の鶏肉への関心の高まりは、倫理的で持続可能な慣行を重視する地域の農家にとってチャンスを広げている。

九州・沖縄地方の食肉市場動向:

九州・沖縄は、豚のあらゆる部位を使用する沖縄の伝統により、豚肉と深いつながりがある。沖縄のラフテー(豚バラ肉の煮込み)は、この伝統を際立たせている。バークシャー豚で有名な鹿児島では、柔らかくてジューシーな豚肉が生産されている。沖縄の観光客の増加も、特に外国人観光客の間で、ユニークな豚肉料理の需要を押し上げている。

東北地方の食肉市場動向:

寒冷な気候で知られる東北では、宮城県仙台市で牛タンが名物として食べられている。焼き方や味付けなど、独特の調理法が食の観光客を魅了している。岩手の前沢牛に代表される地元和牛は、品質の良さを強調している。東北では豚肉と鶏肉の需要もバランスが取れており、地元産の肉が好まれている。秋田の食肉生産者は、地域外の都市市場をターゲットとした保存食で革新を図っている。

中国地方の食肉市場動向:

中国地方は豚肉と牛肉の嗜好が融合しており、広島はお好み焼きで豚肉を強調する。広島は瀬戸内海に近く、魚介類との相性が良い。健康志向の高まりから、赤身肉へのシフトが進んでいる。岡山の高級レストランでは、特産の豚肉が人気を集めている。

北海道地域の肉市場動向:

北海道では、特有の羊肉嗜好が高まっています。他の地域ではあまり見られないジンギスカンは、北海道の食文化を象徴しています。札幌のレストランは地元調達を重視し、農場直送の羊肉料理を専門としています。牛肉や豚肉の消費も二次的に見られますが、北海道の酪農業によって支えられています。厳しい冬が特徴のこの地域では、シチューや焼き肉のようなボリュームがありタンパク質豊富な食事の需要が高まっています。

四国地方の食肉市場動向:

四国は鶏肉の産地であり、中でも徳島の阿波尾鶏は地元の需要をリードしている。その柔らかさと豊かな風味で知られる阿波おどりは、お祭りや高級料理にも登場する。香川のうどんには鶏肉がよく使われる。愛媛県産の牛肉も人気を集めている。地域のシェフたちは、伝統的な料理とフュージョン料理の両方の需要のバランスをとりながら、進化する市場環境の中で伝統的な料理を試している。

日本の食肉業界をリードするトップ企業

本レポートは日本の食肉産業の競争力学を分析し、市場構造、主要企業のポジショニング、勝ち組戦略、競争ダッシュボードを明らかにしています。また、企業評価象限と主要企業の詳細なプロフィールを掲載し、市場における戦略と役割に関する洞察を提供しています。

日本の肉市場のセグメント化範囲

- 種類に基づいて、市場は生肉と加工肉に二分されています。生肉にはステーキやチョップのような新鮮な部位が含まれ、加工肉にはソーセージ、ベーコン、または保存期間を延ばすために調整された加工食品が含まれます。

- 製品に基づいて、市場は鶏肉、牛肉、豚肉、羊肉、およびその他に分類されています。これらのカテゴリーは、多様な風味、栄養プロファイル、また、様々な消費者の嗜好や文化的な料理への応用も可能である。

- 流通チャネル別に見ると、市場はスーパーマーケット、ハイパーマーケット、百貨店、専門店、オンラインショップ、その他に分けられる。食肉は、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、百貨店、精肉専門店、オンライン・プラットフォーム、その他の店舗を通じて入手可能で、多様な顧客ニーズに対する利便性、品質、入手しやすさに対応している。

| レポートの特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 2024年の市場規模 | 360億米ドル |

| 2033年の市場予測 | 474億ドル |

| 市場成長率 2025-2033 | 3.2% |

| 単位 | 億米ドル |

| レポートの範囲 | 歴史的・予測的動向、業界の触媒と課題、セグメント別の歴史的・予測的市場評価:

|

| 対象タイプ | 生、加工 |

| 対象製品 | 鶏肉、牛肉、豚肉、羊肉、その他 |

| 対象流通チャネル | スーパーマーケット、ハイパーマーケット、百貨店、専門店、オンラインストア、その他 |

| 対象地域 | 関東地方、近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方。 |

| カスタマイズの範囲 | 10% 無料カスタマイズ |

| 販売後のアナリスト・サポート | 10~12週間 |

| 配信形式 | PDFとExcelをEメールで送信(特別なご要望があれば、編集可能なPPT/Word形式のレポートも提供可能です。) |

Need more help?

- Speak to our experienced analysts for insights on the current market scenarios.

- Include additional segments and countries to customize the report as per your requirement.

- Gain an unparalleled competitive advantage in your domain by understanding how to utilize the report and positively impacting your operations and revenue.

- For further assistance, please connect with our analysts.

Inquire Before Buying

Inquire Before Buying

Speak to an Analyst

Speak to an Analyst

Request Brochure

Request Brochure

.webp)

.webp)