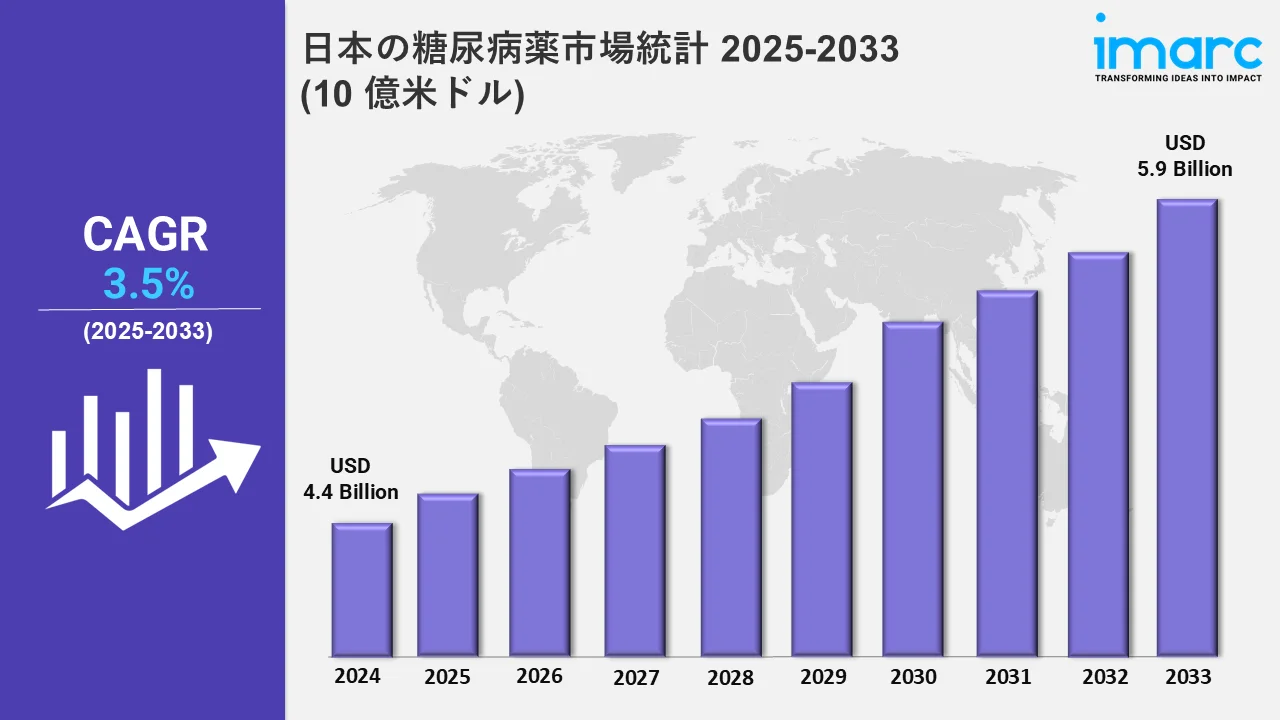

日本の糖尿病治療薬市場は2033年までに59億米ドルに達する見込み - IMARC Group

日本の糖尿病治療薬市場の統計、展望、地域分析 2025-2033

日本の糖尿病治療薬市場規模は2024年に44億米ドルと評価され、2033年には59億米ドルに達すると予測され、2025年から2033年までの成長率(CAGR)は3.5%である。

この市場に関するより詳細な情報を得るには, サンプル請求

日本では、糖尿病治療薬産業が、新たな治療への応用と肥満および糖尿病罹患率の上昇に牽引されて発展している。それに伴い、老年人口と座りがちなライフスタイルが、2型糖尿病と関連する代謝障害を標的とした効果的な治療法の必要性を喚起している。それに応じて、企業は薬理学と分子生物学の進歩を利用して、満足のいく結果をもたらし、満たされていない医療要求を満たす次世代の糖尿病治療薬を開発している。このような傾向に沿って、熊本大学は2024年12月、メトホルミンと比較してより高い有効性を示す糖尿病治療薬HPH-15を発表した。この技術革新は、糖尿病と肥満の管理に大きな可能性を提供し、日本における2つの大きな健康課題に取り組むものである。

また、2024年8月、住友製薬とポクセル社は、腎機能障害を有する2型糖尿病患者を対象としたTWYMEEGの市販後解析で良好な結果が得られたと発表した。解析の結果、TWYMEEGは安全で忍容性が高いことが明らかになり、患者に対するガイドラインの更新につながる可能性がある。同時に、製薬会社の戦略的提携や協力関係も業界に影響を与えている。これにより、先進的な治療法が広く利用できるようになる。例えば、田辺三菱製薬と日本イーライリリーは、2024年5月にティルゼパチドの日本における商業提携を発表した。ティルゼパチドは糖尿病と肥満をターゲットとしている。この提携は、日本における治療の選択肢を増やすことを目的としたもので、慢性疾患という2つの課題に対処するための革新的な治療法の開発に重点を置き続けていることを反映している。

日本の糖尿病治療薬市場統計, 地域別

この市場調査報告書では、関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方といった主要な地域市場についても包括的な分析を行っている。これらの地域では、個別化医療の活用が重視されている。

関東地域の糖尿病治療薬の市場動向:

関東地方、特に東京では、高い都市化と肥満率の上昇がGLP-1受容体作動薬のような糖尿病治療薬の需要を高めている。また、横浜市では、体重と糖尿病のコントロールを目的とした二重作用の治療薬を優先的に導入している。神奈川県では官民が連携して認知度を高め、先進的な糖尿病治療へのアクセスを拡大している。

関西・近畿の糖尿病治療薬市場動向:

関西・近畿圏では、循環器系へのベネフィットを背景に糖尿病治療薬の需要が急増しており、大阪を中心とする関西ではSGLT2阻害薬が注目されている。さらに、京都大学はハイリスク患者を対象とした併用療法の臨床試験を実施している。兵庫県は患者教育キャンペーンを重視し、先進経口薬の採用を推進している。高齢化が進む中、関西の医療従事者は有効性と安全性のバランスを考慮した治療を優先し、医薬品と生活指導を統合してより良い糖尿病管理を目指している。

中部地域の糖尿病治療薬市場動向:

中部では、名古屋市が長時間作用型インスリン・アナログ製剤の使用増加でリードし、高齢患者のニーズに応えている。愛知県では遠隔診療の拡大により地方での糖尿病モニタリングが可能になり、GLP-1アナログのような注射療法へのアクセスが向上している。経口薬とインスリンを組み合わせたハイブリッドレジメンの採用は、この地域が包括的ケアに重点を置いていることを反映している。これらのイノベーションは、都市部と遠隔地の両方のコミュニティに対応し、治療成果を強化している。

九州・沖縄地域の糖尿病治療薬市場動向:

九州・沖縄地域の糖尿病治療薬セクターでは、特に福岡で手頃な価格のジェネリック医薬品への需要が高まっている。鹿児島県では、モバイルヘルスの取り組みを通じて医薬品へのアクセスを向上させ、遠隔地での継続性を確保している。手頃な価格とアウトリーチを重視するこの地域は、多様な患者のニーズを満たしながら、公平な医療を支えている。

東北地域の糖尿病医薬品市場動向:

東北地方では、仙台市などが早期診断とGLP-1受容体作動薬による体重・血糖コントロールを推進している。山形県では、薬物療法に加えて生活習慣への介入を統合し、患者の予後を改善している。改革後の医療施設への投資により、先進的な医薬品が入手しやすくなり、この地域の高齢化社会のニーズに応えている。国民の意識向上キャンペーンとアクセスの改善により、革新的な治療法への需要が高まり、予防と合併症管理に役立っている。

中国地方糖尿病治療薬市場の動向:

広島が中国地方をリードしてDPP-4阻害薬を採用し、地域の糖尿病教育プログラムに支えられている。島根県では、地方での医薬品流通が強化され、先進治療へのアクセス格差が解消されている。岡山の医療機関は経口薬と持続血糖モニタリングシステムを統合している。効果的で使い勝手の良い治療法を求める高齢化社会に対応するため、製薬企業との連携により利用可能な医薬品が拡大する。

北海道地域の糖尿病医薬品市場動向:

北海道は異常気象が血糖安定に影響するため、速効型インスリンに重点を置いている。札幌は教育プログラムを通じて服薬アドヒアランスを向上させ、旭川のクリニックは個別化された治療計画を優先している。この地域は糖尿病有病率が高く、注射剤の需要が高まっている。インスリンアナログの研究の進歩は、特に気候に関連した健康上の問題を抱える地域社会におけるアクセシビリティと転帰を改善する取り組みと一致している。

四国地域の糖尿病医薬品市場動向:

四国の糖尿病治療薬市場は、松山を中心に利便性向上のため合剤が重視されている。徳島では、肥満症に伴う糖尿病患者を対象にGLP-1アナログ製剤の導入が進んでいる。地域の病院は製薬会社と提携し、十分な治療を受けていない地域でも公平に医薬品を入手できるようにしている。予防と早期介入を訴える公共キャンペーンにより、革新的な治療への需要が高まり、地域全体で長期合併症が減少している。

日本の糖尿病治療薬業界をリードするトップ企業

本レポートでは、日本の糖尿病治療薬市場における競合状況を詳細に評価しています。市場構造の分析、主要プレイヤーのポジショニング、成功を促進する主要戦略、競合ダッシュボード、企業評価象限を含んでいます。さらに、有名な主要市場プレイヤーのプロファイルを徹底的に分析し、その製品ポートフォリオ、事業計画、最近の進歩を強調しています。この包括的な分析により、日本の糖尿病治療薬市場における市場動向、拡大見通し、競争の判断に役立ちます。

日本の糖尿病医薬品市場セグメンテーションカバレッジ

- 種類別に見ると、市場はインスリン製剤[塩基性または長時間作用型インスリン製剤(ランタス(インスリングラルギン)、レベミル(インスリンデテミル)、トウジオ(インスリングラルギン)、トレシーバ(インスリンデグルデク)、バサグラー(インスリングラルギン))、ボーラスまたは速効型インスリン製剤(ノボラピッド/ノボログ(インスリンアスパルト)、ヒューマログ(インスリンリスプロ)、アピドラ(インスリングリシン))、従来型ヒト型インスリン製剤(ノボリン/アクトラピッド/インスラタード、ヒュームリン、インスマン)、バイオシミラーインスリン製剤(インスリングリシン)]に二分される、およびアピドラ(インスリングルリシン))、従来のヒト型インスリン(ノボリン/アクトラピッド/インスラタード、フムリン、インスマン)、バイオシミラーインスリン(インスリングラルギンバイオシミラーおよびヒトインスリンバイオシミラー)]、経口糖尿病治療薬、[ビグアナイド薬(メトホルミン)、α-グルコシダーゼ阻害薬、ドパミンd2受容体作動薬(ブロモクリプチン)、sglt-2阻害薬(インボカナ(カナグリフロジン)、ジャルディアンス(エンパグリフロジン)、ファルキシガ/フォルキシガ(ダパグリフロジン)、スグラット(イプラグリフロジン)、dpp-4阻害薬(オングリザ(サキサグリプチン)、トラジェンタ(リナグリプチン)、ビピディア/ネシーナ(アログリプチン)、galvus(vildagliptin))、スルホニル尿素、メグリチニド]、非インスリン注射薬[glp-1受容体作動薬(victoza(liraglutide)、byetta(exenatide)、bydureon(exenatide)、trulicity(dulaglutide)、lyxumia(rixisenatide))、アミリンアナログ(symlin(pramlintide))]、および配合剤[インスリン配合剤(novomix(biphasic insulin aspart)、ryzodeg(インスリンデグルデクとインスリンアスパルト)、xultophy(インスリンデグルデクとリラグルチド)、経口配合剤(janumet(シタグリプチンとメトホルミン))]。これらの選択肢は多様なニーズに対応し、血糖値の管理、患者のコンプライアンス向上、糖尿病に伴う合併症の最小化のためのオーダーメイドのソリューションを提供する。これらの選択肢には、グルコースコントロールを強化し、インスリン抵抗性を低下させ、効果を最適化するための併用療法を提供する注射剤および経口剤が含まれ、糖尿病管理のさまざまな段階やタイプに対応している。

- 流通チャネルに基づき、市場はオンライン薬局、病院薬局、小売薬局に分類される。様々な流通チャネルが糖尿病治療薬にアクセスしやすい選択肢を提供し、患者が便利なプラットフォーム、医療施設、多様なニーズや嗜好に合わせた地域密着型の店舗を通じてタイムリーな治療を受けられるようにしている。

| レポートの特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 2024年の市場規模 | 44億米ドル |

| 2033年の市場予測 | 59億米ドル |

| 市場成長率 2025-2033 | 3.5% |

| 単位 | 億米ドル |

| レポートの範囲 | 歴史的動向と市場展望、業界の触媒と課題、セグメント別の過去と将来の市場評価:

|

| 対象タイプ |

|

| 流通チャネル | オンライン薬局、病院薬局、小売薬局 |

| 対象地域 | 関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方 |

| カスタマイズの範囲 | 10% 無料カスタマイズ |

| 販売後のアナリスト・サポート | 10-12 週間 |

| 配信形式 | PDFとExcelをEメールで送信(特別なご要望があれば、編集可能なPPT/Word形式のレポートも提供可能です。) |

Need more help?

- Speak to our experienced analysts for insights on the current market scenarios.

- Include additional segments and countries to customize the report as per your requirement.

- Gain an unparalleled competitive advantage in your domain by understanding how to utilize the report and positively impacting your operations and revenue.

- For further assistance, please connect with our analysts.

Inquire Before Buying

Inquire Before Buying

Speak to an Analyst

Speak to an Analyst

Request Brochure

Request Brochure

.webp)

.webp)