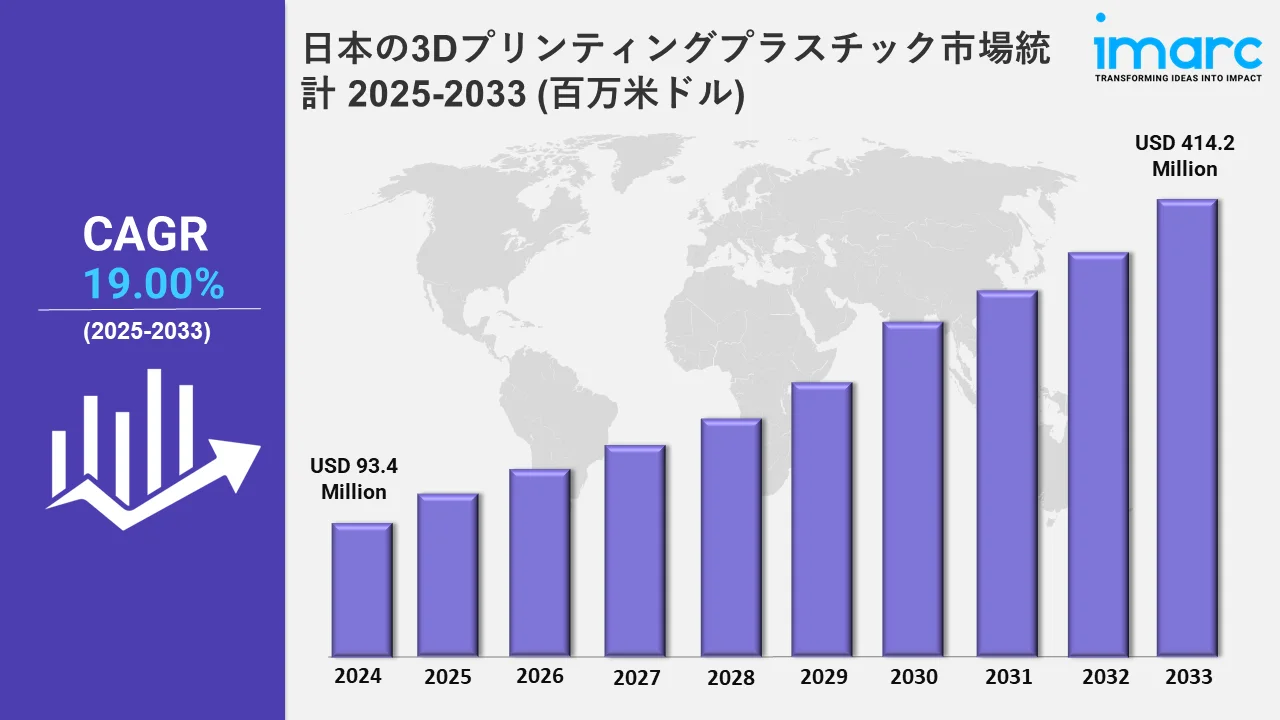

日本の3Dプリンティングプラスチック市場は2033年までに4億1420万米ドルに達する見込み - IMARC Group

日本の3Dプリンティングプラスチック市場の統計、展望、地域分析 2025-2033

日本の3Dプリンティングプラスチック市場寸法は、2024年に93.4百万米ドルと評価され、2033年には414.2百万米ドルに達すると予測され、2025年から2033年までの成長率(CAGR)は19.00%である。

この市場に関するより詳細な情報を得るには, サンプル請求

環境に優しい製品に対する需要の増加、材料科学の進歩、航空宇宙、自動車、建設などさまざまな分野での用途の拡大が、日本における3Dプリンテッドプラスチックの業界成長の要因となっている。さらに、持続可能な材料の使用、最先端の製造プロセスの統合、耐久性、軽量性、リサイクル可能なプラスチックなどの採用により、企業は製造プロセスを最適化し、厳しい環境条件を遵守できるようになっている。大林組はこのようなトレンドに合わせ、2024年10月、先進的な3Dプリンティング・プラスチックを使用した国内初の3D耐震ビル「3dpod」を公開した。このプロジェクトは、環境への配慮、構造的完全性、耐久性などを調和させたものである。材料消費、人件費、CO₂排出量を大幅に削減し、持続可能な建築技術の理想的な例です。

同時に、旭化成とアクアフィルは、2024年10月にECONYL再生PA6とセルロースナノファイバーを組み込んだ3Dプリンティング材料を発明する提携を発表した。この新しいコンパウンドは、より優れた強度と成形性を提供することで、自動車および航空宇宙産業の拡大するニーズに応えます。これらの変化は、日本の環境および産業目標を強化する高性能材料の開発を市場が重視していることを示している。例えば、自動車および航空宇宙分野では、燃費を向上させ、排出ガスを削減するために、軽量で成形可能な材料を使用している。これと同時に、建設業界はこれらの開発を活用し、インフラの成長に変革をもたらそうとしている。この革新の波に加え、三井化学とARRK Corporationは2024年12月、先進の3Dプリンティング技術を応用し、トヨタ自動車のフォーチュナーをベースとしたペースカー「Hyper-F Concept」にTAFNEX CF/PP樹脂を使用したペレット直接供給部品を製造した。この研究は、3Dプリンティングプラスチックが、耐久レースやモータースポーツレースに不可欠な優れた軽量化と空力特性を実現できることを示している。この用途は、性能を向上させ、高性能分野のニーズの変化に対応する3Dプリンティング技術の柔軟性を示しており、この市場の成長促進要因として作用している。

日本の3Dプリンティングプラスチック市場統計:地域別

この市場調査報告書では、関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方など、主要な地域市場についても包括的な分析を行っている。材料科学分野におけるさまざまな技術革新が市場を後押ししている。

関東地域の3Dプリンティングプラスチック市場動向:

関東地方は産業革新の中心地であり、生産およびプロトタイピングにおける高性能3Dプリンティング・プラスチックの必要性を後押ししている。さらに、キヤノンやソニーのような地元企業は、特にエレクトロニクスや消費者製品産業向けの迅速なプロトタイピングのために3Dプリンティングを採用している。神奈川県の新興企業は、持続可能性目標を達成するためにバイオプラスチックに注力している。この地域の先進的な研究開発施設は、自動車やロボット用途の軽量かつ耐久性のある素材のイノベーションを推進している。

関西/近畿地区3Dプリンティングプラスチック市場動向:

大阪を含む関西は、3Dプリンターによるプラスチックの医療用途を重視している。整形外科や歯科のインプラント用の生体適合材料は、島津製作所など京都の企業が設計している。この傾向を裏付けるように、大阪の医療業界では、3Dプリンターで作られた手術用標準器具が使用され、柔軟で耐熱性のあるプラスチックの需要が高まっている。また、特に兵庫県では、持続可能な製造のために再生プラスチックを模索しており、革新的なヘルスケアソリューションの需要増に対応しつつ、環境基準に適合させている。

中部地方地域の3Dプリンティングプラスチック市場の動向:

中部地方、特に愛知県を中心とする地域は、自動車製造のリーダーであり、軽量車両部品の耐久性に優れた3Dプリンティング用プラスチックの需要を促進しています。さらに、トヨタのような企業は、試作にポリアミドなどの材料を使用しています。また、静岡県に拠点を置く企業は、部品の強度向上を目指して複合プラスチックを研究しています。その結果、岐阜県の航空宇宙産業では、高耐熱性プラスチックも活用されており、産業におけるプリンティング技術の多様性を示しています。

九州・沖縄地域の3Dプリンティングプラスチック市場動向:

福岡を含む九州は、再生可能エネルギープロジェクト向けのエネルギー効率の高い3Dプリンティングプラスチックに注力している。沖縄の企業は、海洋汚染と闘うために海洋用途の生分解性プラスチックを模索している。長崎の造船業界では、カスタマイズされた部品に3Dプリンターによるプラスチック金型を採用している。九州の地熱エネルギー研究では、耐熱部品に3Dプリンティングが採用されており、エネルギーと環境の目標に沿った革新的なプラスチックの戦略的導入が行われている。

東北地方の3Dプリンティングプラスチック市場動向:

宮城県を含む東北地方では、災害復旧・復興活動において3Dプリンティングプラスチックが活用されている。地震が発生しやすい地域では、カスタマイズされた住宅部品がフレキシブルプラスチックで作られている。また、秋田県の地域機関は、循環型経済を促進するために再生プラスチックの研究を行っている。さらに福島県では、再生可能エネルギープロジェクトの風力タービン部品に3Dプリンターによるプラスチックを使用しており、この地域の適応性と持続可能な成長を重視していることがうかがえる。

中国地方の3Dプリンティングプラスチック市場動向:

広島を中心とする中国地方は、自動車や航空宇宙分野向けの軽量3Dプリンティングプラスチックを重視している。さらに、広島に本社を置くマツダでは、ポリカーボネート・ポリマーが効果的なプロトタイピングに使用されている。これとは別に、山口県は二酸化炭素排出量を減らすために植物由来のポリマーを研究している。同様に、岡山県の造船分野では、3Dプリンターで作られたプラスチック金型を大型の船舶部品に使用しており、環境に優しく高品質な工業用プラスチック用途における岡山県の革新性を示している。

北海道地区3Dプリンティングプラスチック市場動向:

北海道は農業と食品産業における3Dプリンティングプラスチックの活用に注力。札幌の企業は、カスタムパッケージングソリューションのために食品に安全なプラスチックを試している。また、極寒の気候条件から耐熱性プラスチックの需要も高く、エネルギーや建設プロジェクトを支えている。これに加えて、北海道大学の研究者は、環境への有害な影響を軽減するために生分解性ポリマーを開発しており、この地域が持続可能性に重点を置き、道内の気候や産業界の需要に合わせて変化していることを示している。

四国地域の3Dプリンティングプラスチック市場動向:

小規模ながらダイナミックな産業で知られる四国では、漁業や養殖の分野で3Dプリンティング・プラスチックを活用している。香川県は、耐久性のあるプラスチックを網や仕掛けに使用することで、漁業の効率化を実現した。愛媛県の松山を拠点とする企業は、消費財向けの軽量プラスチックに注力している。さらに、この地域は廃棄物からプラスチックへの代替を検討することで、持続可能性を向上させ、循環型経済原則を促進している。

日本の3Dプリンティングプラスチック業界をリードするトップ企業

本レポートでは、日本の3Dプリンティングプラスチック市場について、競合ダッシュボード、事業評価象限、主要企業のポジショニング、勝利のための戦術など、完全な競合分析を提示しています。さらに、主要企業の詳細なプロフィールを掲載し、各社の戦略、市場での役割、業界の成長とイノベーションへの貢献などを紹介しています。

日本3Dプリンティングプラスチック市場のセグメント化範囲

- タイプ別に見ると、市場はフォトポリマー、ABSとASA、ポリアミド/ナイロン、ポリ乳酸(PLA)、その他に二分される。これらの材料は、その明確な特性から3Dプリンティングに広く使用されており、プロトタイプから耐久性のある機能部品まで幅広い用途で汎用性を提供している。

- 市場は形状によって、フィラメント、液体/インク、粉末に分類される。3Dプリンティングでは、フィラメント、液体樹脂、粉末材料が使用され、それぞれがFDM、SLA、SLSのような特定の技術に適しているため、多様な材料や構造要件を持つ業界全体にわたってオーダーメイドの生産が可能になる。

- 用途別に見ると、市場は製造とプロトタイピングに分けられる。3Dプラスチックはプロトタイピングと製造を合理化し、生産時間を短縮してコストを下げ、さまざまな産業に適した複雑で高精度の設計を可能にする。

- エンドユーザーに基づき、市場は自動車、ヘルスケア、航空宇宙・防衛、消費財に分類される。これらの分野では、革新的な設計と製造期間の短縮のために3Dプラスチックを活用し、従来の製造プロセスを変革している。

| レポートの特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 2024年の市場規模 | 93.4百万米ドル |

| 2033年の市場予測 | 4億1,420万ドル |

| 市場成長率 2025-2033 | 19.00% |

| 単位 | 百万米ドル |

| レポートの範囲 |

歴史的動向と市場展望、業界の触媒と課題、セグメント別の過去と将来の市場評価:

|

| 対象タイプ | フォトポリマー、ABSおよびASA、ポリアミド/ナイロン、ポリ乳酸(PLA)、その他 |

| 対象フォーム | フィラメント、リキッド/インク、パウダー |

| 対象アプリケーション | 製造、プロトタイピング |

| 対象エンドユーザー | 自動車、ヘルスケア、航空宇宙・防衛、消費財 |

| 対象地域 | 関東地方、関西・近畿地方、中部地方、九州・沖縄地方、東北地方、中国地方、北海道地方、四国地方 |

| カスタマイズの範囲 | 10% 無料カスタマイズ |

| 販売後のアナリスト・サポート | 10~12週間 |

| 配信形式 | PDFとExcelをEメールで送信(特別なご要望があれば、編集可能なPPT/Word形式のレポートも提供可能です。) |

Need more help?

- Speak to our experienced analysts for insights on the current market scenarios.

- Include additional segments and countries to customize the report as per your requirement.

- Gain an unparalleled competitive advantage in your domain by understanding how to utilize the report and positively impacting your operations and revenue.

- For further assistance, please connect with our analysts.

Inquire Before Buying

Inquire Before Buying

Speak to an Analyst

Speak to an Analyst

Request Brochure

Request Brochure

.webp)

.webp)